|

Küchengeschichte:

Frau Gertrud Schleipen, Jülich,

Deutschland

Ich bin 1935 in Inden geboren,

die Jüngste von vieren und das einzige Mädchen.

Mein Vater hatte eine Bäckerei.

Der Krieg hat unser Familienleben schon zeitig sehr

geprägt. 1943 mussten wir die Bäckerei schließen, weil

mein Vater Soldat wurde. Er kam 1945 aus Gefangenschaft

zurück. Alle drei Brüder waren im Krieg. Der älteste

Bruder, 17 Jahre alt, wurde schon 1942 eingezogen und

kam erst vier Jahre nach Kriegsende aus russischer Gefangenschaft

zurück. Mein zweiter Bruder wurde achtzehnjährig 1944

nach Frankreich geschickt und gilt als vermisst. Der

jüngste, 17 Jahre alt, musste Schützengräben ausheben

und kam dann zu den Gebirgsjägern in Italien. In diesen

Jahren war der wichtigste Mensch in unserer Umgebung

der Postbote.

Fast zwei Jahre lang war ich alleine

mit meiner Mutter, die gehbehindert war. Sie hatte die

besondere Begabung, aus wenig etwas machen zu können,

das hat uns sehr geholfen, über die Runden zu kommen.

„Unsere“ Soldaten schickten uns Feldpostpäckchen, darin

waren harte Kekse, die ich besonders liebte, wenn sie

in Milch eingeweicht wurden mit bisschen Zucker dran.

Vom Bauern haben wir Milch geholt,

den Rahm abgeschöpft und ihn so lange geschüttelt, bis

er zu Butter wurde. Aufs Brot geschmiert und Rübenkraut

drauf: Das Abendessen war fertig. Das esse ich heute

noch gerne. Butter war auch ein zugkräftiges Zahlungsmittel,

wenn wir mal einen Handwerker brauchten. Natürlich wurde

viel gemaggelt (getauscht), ohne die Tauschgeschäfte

wären damals viele Familien nicht über die Runden gekommen.

In der Nachkriegszeit war alles

sehr knapp, besonders auch das Essen. Mittags gab es

meistens Suppe. Sie bestand aus dem Schwellwasser verschiedener

Gemüse aus dem Garten, manchmal mit einem Maggiwürfel.

Mit Suppe ist der halbe Hunger weg. Als Hauptgericht

gab es Kartoffeln und Gemüse, selten Fleisch, und danach

Nachtisch aus Eingemachtem, auch aus dem Garten. Sehr

oft gab es auch Eintopf oder Gemüse aus Brennnesseln,

Löwenzahn oder Sauerampfer, die Mutter und ich gesammelt

hatten. Heute ist das gar nicht mehr möglich, weil alles

zu dreckig ist.

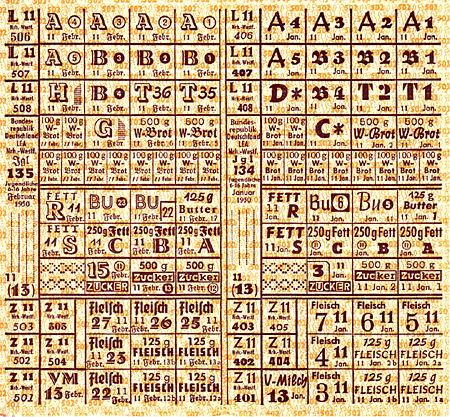

Um einkaufen zu können musste

man Lebensmittelkarten haben. Sie waren eingeteilt und

entsprechend markiert: Nr. 11 für Erwachsene, Nr. 13

für Jugendliche. Es gab für Kinder, Kleinkinder und

Säuglinge, werdende und stillende Mütter, Schwerarbeiter,

Schwerstarbeiter, (meist im Bergbau), usw. gesonderte

Karten. Die Nummern, die keine Bezeichnung trugen, wurden

in der Tageszeitung für Sonderzuteilungen aufgerufen.

Rauchermarken waren, wenn man sie missen konnte, DIE

TAUSCHWÄHRUNG schlechthin. Dafür konnte man fast alles

haben.

Freitags haben wir, wenn wir die

Lebensmittelkarten dafür hatten, ein Döschen Fisch gegessen,

mit Kartoffeln, die überhaupt bei jeder Mahlzeit dabei

waren. Kartoffeln mit fast nichts dazu, morgens, mittags,

abends. Manchmal, wenn die Lebensmittelkarten es erlaubten,

gab es Quark und Kräuter dazu. Das schmeckte! Wenn es

mal etwas Außergewöhnliches zu kaufen gab, also z. B.

Salzheringe, musste ich „einkaufen“ gehen. Das hieß,

den blauen Familienpass mitnehmen, nach dem die Menge

Salzheringe anteilig der eingetragenen Personen berechnet

wurde, lange und geduldig in der Schlange stehen und

hoffen, dass noch etwas da war, wenn ich an der Reihe

war. Das war durchaus nicht immer der Fall.

In der Bäckerei wurde natürlich

nichts verkauft, ohne dass Lebensmittelkarten abgegeben

wurden, denn die Bäckerei musste ja Rechenschaft abgeben

über die Geschäfte, um die für das Backen notwendigen

Zutaten zugeteilt zu bekommen wie Mehl, Zucker, Fett

usw.

Abends nach den Hausaufgaben habe

ich sie mit Kartoffelmehlkleister aufgeklebt, das war

meine Aufgabe.

Süßes gab es selten. Manchmal

machte Mutter sonntags Klümpchen. Sie hat ein kleines

Stück Butter gebräunt, karamellisiert, einen Teller

mit Zucker bedeckt, mit dem Teelöffel kleine Kuhlen

eingedrückt und die Bonbonmasse reingelöffelt. Der Zucker

um die Kuhlen herum wurde wieder eingesammelt, aber

zehn Klümpchen ungefähr konnten wir uns teilen.

Nachtisch gab es oft, die Regale

im Keller standen voll mit Eingemachtem. Wenn es Kirschen

zum Nachtisch gab, wurden nach dem Essen die Kirschkerne

gezählt. Wer weniger Kerne liegen hatte bekam Kirschen

nach. Heimlich habe ich immer ein paar verschluckt und

mir damit einen Nachschlag gesichert.

Trevvel (Rührei mit Speck) haben

wir in der schweren Zeit nur aus Ei und Mehl gemacht,

später, als die Zeiten besser wurden, wurde der Trevvel

üppiger, da benutzten wir mehr Zutaten. Mit Vielem hält

man Haus, mit wenig kommt man aus. Übrigens gebrauchte

man für das Quirlen des Trevvel Schneebesen. Sie waren

aus Aluminium und verfärbten die Speisen silbergrau.

Praktisch, wie mein Vater war, band er Reisigbesen.

Dazu wurden Birkenzweige gekocht, damit die braune Rinde

abfiel, sie wurden passend geschnitten und gebunden

und funktionierten vorzüglich.

Ab und zu wurde auch geschlachtet.

Weil damals kaum jemand einen Kühlschrank hatte, musste

man das Frischfleisch vom Schlachtfest zuerst in Buttermilch,

dann eine Woche lang in Marinade einlegen, so wurde

es länger haltbar. Oder Bratfleisch wurde angebraten,

in passende Stücke geschnitten und zusammen mit Bratfett

und -saft in Weckgläser gefüllt und eingekocht. So machte

man das auch mit Blut- und Leberwurst und mit Schweinemett.

Das war viel Arbeit, aber es machte das Fleisch haltbar

und die Weckgläser füllten die Kellerregale. Natürlich

standen im Keller auch Steintöpfe mit Sauerkraut und

Bohnen. Wenn das kostbare Sauerkraut knapper wurde,

haben wir es zusammen mit weißen Bohnen gekocht: Bohnengemüse

„mit Lametta“ und Kartoffelpuffer gab es dann zu essen.

Weil die Zeiten so schwer waren,

gab es in der Schule Schulspeisung für uns. Dafür habe

ich einen emaillierten Halbliterbecher mitgenommen,

den habe ich heute noch. Meistens gab es für uns sämige

Suppen oder, was alle Kinder liebten, Kakao. Es gab

auch Pakete mit Essen und Kleidung, sogenannte Carepakete,

die Amerikaner an Deutsche schickten, aber davon haben

wir nur gehört, wir haben keins gesehen und kannten

auch niemanden, der eins bekommen hätte.

Im Großen und Ganzen esse ich noch

immer vieles, was wir damals zu Hause gekocht haben,

ganz anders als meine Kinder, die viel anspruchsvoller

sind. Vieles haben wir damals ja nicht gekannt und darum

auch nicht vermisst.

Lebensmittelkarte von 1950, 134. Zuteilungsperiode

alle

Küchengeschichten alle

Küchengeschichten

|

|